如今台式机CPU我们普遍都不能直接看到芯片的样子,会有一个金属的盖子在上面包裹着,这就是CPU的顶盖。它是有一个正式的名称的,叫做集成散热器(Integrated Heat Spreader),简称IHS,最主要作用是帮助CPU散热的。

现在的CPU芯片(Die)的晶体管密度都非常高,小小的一颗芯片有着数以亿计的晶体管,表面积很小但发热量却很大,如何有效地把热量传导出去是一个很大的学问。另外硕大的散热器(台式机)直接安装在芯片上,对芯片施加的压力过大,容易造成电路板(PCB)变形,影响正常使用,CPU顶盖可以有效保护及分摊压力。

CPU顶盖的发展变化与CPU的封装及散热器也是有密切关系的,它们一起确保了CPU性能的充分发挥,有效地解决CPU运行中存在的积热问题。

接下来会以英特尔的CPU为主线,带大家一起看看CPU顶盖的发展变化过程。

早期的处理器结构还相对简单,晶体管数量不多,发热量也不大,陶瓷的顶盖上也不需要额外的辅助散热。

英特尔最早的4004、8008、8086、8088等CPU都采用了DIP封装,通过CPU的两边的引脚可插到主板上的插槽或焊接在主板上。绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100。

到了80286,80386时期,CPU顶盖大多仍是陶瓷材质,也有个别CPU的顶盖是采用塑料材质。随着处理器结构变得越来越复杂,晶体管数量的增多,封装方式的改变也使得CPU顶盖的面积变大了,不过仍然不需要额外辅助散热。

这时期CPU一般采用了QFP塑料方型扁平式封装和PFP塑料扁平组件式封装。CPU芯片引脚之间距离很小,管脚很细,可以从四周引出,其引脚数一般都在100以上。QFP与PFP基本相同,前者一般是正方形,后者可以是长方形。这期间也开始有处理器使用PGA封装方式了。

这段时间集成电路的飞速发展,让处理器从内到外都发生了比较大的变化,即便英特尔的80486系列处理器前前后后就有各种不同封装和形态。

到后来,原有的陶瓷顶盖变得不能完全满足散热的需要了,CPU顶盖上出现了被动散热片的身影。

PGA封装方式开始更大规模应用,最显然易见的变化是,处理器的针脚不只有一圈,方阵形插针沿芯片的四周间隔一定距离排列,可以围成数圈。还出现了CPU的专用插座,来满足PGA封装的CPU安装和拆卸的要求,用于金属针脚的插座雏形就出现了。

到了Pentium处理器的时候,英特尔在部分型号的CPU上使用了金属顶盖加强散热,一般使用的是材质是铜,所以看起来金灿灿的。这种处理器数量并不多,而且大多数是向OEM厂商供应。

还有部分Pentium处理器使用了PPGA封装,英文全称为“Plastic Pin Grid Array”,是塑针栅格阵列的缩写。这些处理器除了有插入插座的针脚,为了提高热传导性,CPU顶盖使用了镀镍铜质的金属,同时芯片底部的针脚是锯齿形排列的。针脚的排列方式使得处理器只能以一种方式插入插座,外表上来说,和今天我们看到的处理器已经比较接近了。

Pentium处理器和80486系列处理器一样,有各种不同封装和形态,来满足特定客户或用途的需要,比较杂乱繁多。

在Pentium MMX/Pro处理器时期,金属顶盖开始普及,看到陶瓷顶盖的机会越来越少了。

在这期间,英特尔为了一些老用户平台升级方便,推出了Pentium OverDrive升级套件(80486/Pentium/Pentium II处理器都有类似的升级套件),直接把散热器及风扇作为了处理器的顶盖,而有的风扇甚至是从处理器插座中取电,所以不会看到风扇的电线。

这个时期CPU整个形态变化会比较大,发展速度比较快,使用多年的陶瓷顶盖要被淘汰了。

“S.E.C.C.”全称“Single Edge Contact Cartridge”,是单边接触卡盒的缩写,处理器通过插入一个插槽与主板相连。使用的不是针脚,而是使用“金手指”触点,处理器通过这些触点来传递信号。S.E.C.C. 被一个金属壳覆盖,这个壳覆盖了整个卡盒组件的顶端。卡盒的背面是一个热材料镀层,充当了散热器。S.E.C.C. 内部,大多数处理器有一个被称为基体的印刷电路板连接起处理器、二级高速缓存和总线终止电路。(当时二级缓存并不集成在Die里面)

S.E.C.C.2 封装与 S.E.C.C. 封装相似,但S.E.C.C.2 使用更少的保护性包装并且不含有导热镀层。

这段时期的大部分Pentium II、早期的Pentium III、Pentium II Xeon、Pentium III Xeon系列处理器使用的这种像游戏卡带的插座(Slot1/Slot2插槽),封装特殊的结构造就了一个非常特别的由芯片、其附属电路和散热器结合而成的处理器顶盖。包括AMD早期的K7处理器,也是相似的结构。

这是出于英特尔对垄断考虑,及集成电路制造工艺限制造成的。这种庞大且复杂的方式显然不能长久,当突破了技术的瓶颈,CPU的顶盖突然又走到了另一个极端:没有了。

Pentium III处理器由Katmai核心变成Coppermine核心的时候,Pentium III的样子发生了翻天覆地的变化,就好像是完全不同的新产品。除了重回插座(Socket 370插座),使用了FC-PGA封装,整个Die裸露在外,完全没有了顶盖。

这种结构很直接,一定程度上也有利于散热(参照近几年的开盖),但事实上相对容易把Die压坏。同时随着晶体管密度更高,积热情况也更严重,如何更有效让积热散去成了另外一个问题。AMD很快也跟进了,在桌面级别处理器上使用类似方式的时间比英特尔还更长一些。

在这个时期处理器顶盖已经在设计上迎合了主动散热的需要。

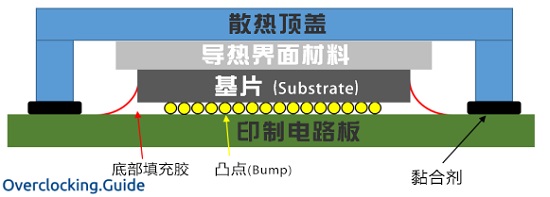

英特尔在早期使用Socket 423插座,Willamette核心的Pentium 4处理器上做了一个大胆的尝试,采用了OOI封装。这种方式使用了反转芯片设计,其中Die朝下附在基体上,实现更好的信号完整性、更有效的散热,同时开始使用了集成式散热器器 (IHS)。集成式散热器是在生产时直接安装到处理器片上的。

由于IHS与Die之间有很好的热接触并且提供了更大的表面积以更好地发散热量,所以显著地增加了热传导。

Pentium III处理器再一次成为了小白鼠,也造就了一代名作Tualatin(图拉丁)核心。Coppermine-T核心和Tualatin核心的Pentium III处理器上也相继使用了我们现在很熟悉的集成式散热器 (IHS),包括使用Socket 478插座的Pentium 4处理器,都采用了这种被称为FC-PGA2的封装方式。

这种处理器顶盖的结构离我们现在的认知更近了一步。

这时期英特尔处理器转向了LGA 775插座,而处理器使用了PLGA封装,这是“Plastic Land Grid Array”的缩写,即塑料焊盘栅格阵列封装。由于没有使用针脚,而是使用了细小的点式接口,所以PLGA封装明显比以前的FC-PGA2等封装具有更小的体积、更少的信号传输损失和更低的生产成本,可以有效提升处理器的信号强度、提升处理器频率,同时也可以提高处理器生产的良品率、降低生产成本。

随着底座改成触点式,这时期处理器顶盖已经和我们现在的结构趋于一致了。

LGA 115X插座开始,处理器顶盖从外观上看,基本变化不大,结构也差不多,一直沿用至今。实际上细微的差别和变化是存在的。

例如处理器顶盖有采用圆角的(上图),也有直角的(下图),但更多的只是不同晶圆厂生产线或批次不同造成的。

现在新款处理器上的PCB板在不知不觉中变得越来越薄,如果没有放一起比较,大概很多人都不会发现,摆一起这种变化就很明显了。

前些年一直有讨论关于英特尔为何不再使用钎焊,事实上越来越小的芯片面积和越来越薄的电路板(PCB)是主要原因,会使得钎焊难度加大。

不过近两代的酷睿由于发热量增大,英特尔重新使用了钎焊工艺顶盖,以金属材料代替硅脂后,热传导的效率大大提升,有助于CPU更好、更稳定的性能表现。

超能网友教授 2020-12-26 13:01 | 加入黑名单

支持(2) | 反对(0) | 举报 | 回复

15#

我匿名了 2020-12-26 01:08

支持(0) | 反对(0) | 举报 | 回复

14#

超能网友终极杀人王 2020-12-25 23:29 | 加入黑名单

支持(1) | 反对(0) | 举报 | 回复

13#

超能网友终极杀人王 2020-12-25 21:50 | 加入黑名单

已有7次举报支持(1) | 反对(0) | 举报 | 回复

12#

超能网友终极杀人王 2020-12-25 20:15 | 加入黑名单

该评论年代久远,荒废失修,暂不可见。

已有3次举报支持(0) | 反对(0) | 举报 | 回复

11#

超能网友终极杀人王 2020-12-25 19:25 | 加入黑名单

该评论年代久远,荒废失修,暂不可见。

支持(1) | 反对(0) | 举报 | 回复

10#

超能网友终极杀人王 2020-12-25 18:59 | 加入黑名单

支持(1) | 反对(0) | 举报 | 回复

9#

超能网友终极杀人王 2020-12-25 13:05 | 加入黑名单

支持(3) | 反对(0) | 举报 | 回复

8#

超能网友博士 2020-12-25 12:32 | 加入黑名单

支持(1) | 反对(0) | 举报 | 回复

7#

超能网友研究生 2020-12-25 09:55 | 加入黑名单

支持(8) | 反对(0) | 举报 | 回复

6#

超能网友终极杀人王 2020-12-25 08:47 | 加入黑名单

支持(1) | 反对(0) | 举报 | 回复

5#

超能网友终极杀人王 2020-12-25 08:44 | 加入黑名单

支持(1) | 反对(0) | 举报 | 回复

4#

超能网友博士 2020-12-24 23:50 | 加入黑名单

支持(5) | 反对(0) | 举报 | 回复

3#

超能网友教授 2020-12-24 21:37 | 加入黑名单

该评论年代久远,荒废失修,暂不可见。

已有1次举报支持(6) | 反对(0) | 举报 | 回复

2#

超能网友终极杀人王 2020-12-24 21:30 | 加入黑名单

该评论年代久远,荒废失修,暂不可见。

已有2次举报支持(11) | 反对(1) | 举报 | 回复

1#